|

九月初我自己一個人突如其來飛去了多倫多去見久違兩年的高中好友,在這個城市進行為期11天的放飛並參加了多倫多國際影展(Toronto international film Festival, TIFF)。原本是給自己的研所畢業超任性旅行,但中途卻臨時加入了追星任務,使得整段旅程一方面具備一種說走就走說躺就躺怎樣都好的佛系感,但一方面卻又帶著一種賭徒式興奮想要衝鋒達陣的心情(?),這兩種彷彿相互矛盾但又交融在一起的情緒與元素也成了此行最大的樂趣所在。 這次旅行最深刻的心得之一也是既然身為臺灣迷妹,豈有不博茭的道理呢!(十八啦骰下去)於是遊記就從這趟最核心之一也是變數最大的TIFF說起,也希望有機會能作為之後想去的人(或自己再度參戰)的參考之類。XD 在提到TIFF前還是先廢話一下這次出發的來龍去脈(搞什麼),主要是今年六月底論文口考迫在眉睫前壓力超大,為了要逃避現實與尋求一點匍匐在地垂死掙扎的力量,決心要在順利畢業後去一趟遠行。當時考慮過冰島,也曾退一步想說要不要去個鄰近一點的日本,但後來因為時間排程與種種因素放棄。翻閱手邊的卡片時想起住在多倫多的高中好友Iris,不知哪來的臉皮(可能是在論文期間被拍厚的)詢問她能不能在九月時過去叨擾,有點意外地得到了阿莎力的來喔回復,在壓力山大的期間就靠查機票與景點提醒自己要活著(?)。原本敲定的時間是九月中旬,然而在查景點同時才意外得知今年的TIFF舉辦期間在九月初,當下只覺得此時不去更待何時呢,跟友確認時間沒問題後手一滑便訂了機票,再次因為徹底的衝動行事促成了一切,就這麼開啟了多倫多跑走中的博弈關卡。 TIFF據稱是各大影展中最平易近人,以觀眾為中心的影展。這次去的確感受到了這種接地氣的魅力和以影會友的樂趣,跟場次的交流有種異曲同工感XD也許只是短暫地交換幾句話和情報,但那種因為共同喜歡電影/演員而在這裡相遇的氛圍,非常令人安心與開心。雖然票很貴搶位很嚴酷即使有搶到還要一直排隊(?)但有機會真的蠻想揪人一起去第二次。XD 也就想從第一步記錄這個從一無所知的買票到影展期間劇院走跳的種種。 [有關購票] TIFF的官網很有趣,跟我們熟悉的金馬系列與臺灣各地影展不太一樣的是它平時就是TIFF Bell Lightbox電影院的網站,到了影展期間才會部分變身XD更像是一個電影中心的概念,平時也會舉辦迷你影展之類的活動。 老實說第一次進去時我超迷失XDDD 但總之不到他們規劃的時間點很多影展相關的東西不會放出來,一開始只要先留意他們當年度發布的幾個重要日期(Key dates)諸如預售開關、片單釋出和劃位開始之類的時間就好。 TIFF的搶票遊戲規則和我所遇過的影展搶票經驗大不相同,有些細節也蠻繁瑣的,不過簡單來說就是:先買票後再選片搶位。我在剛開始研究時網站上還沒有今年度參展影片的任何資料(倒是還掛著去年的),但是已經可以購買預售空票組合包(Tickets Package),雖想著不知道有什麼片我該怎麼買──(朝山谷大叫)但TIFF的行銷戰術以及與之應對的策略都是總之先買再說(。)也會推薦想去且時間充裕的人可以先買個你覺得看得完的Package,一來是有機會早一點搶到位,二來是多半會比後來買單票(Individual/Single tickets)便宜。 今年的Package有以下幾種:

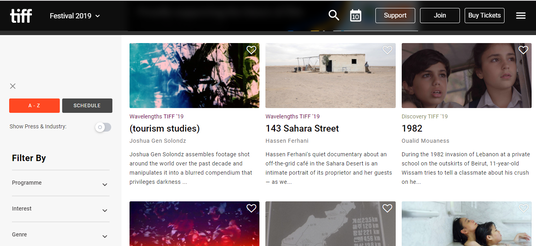

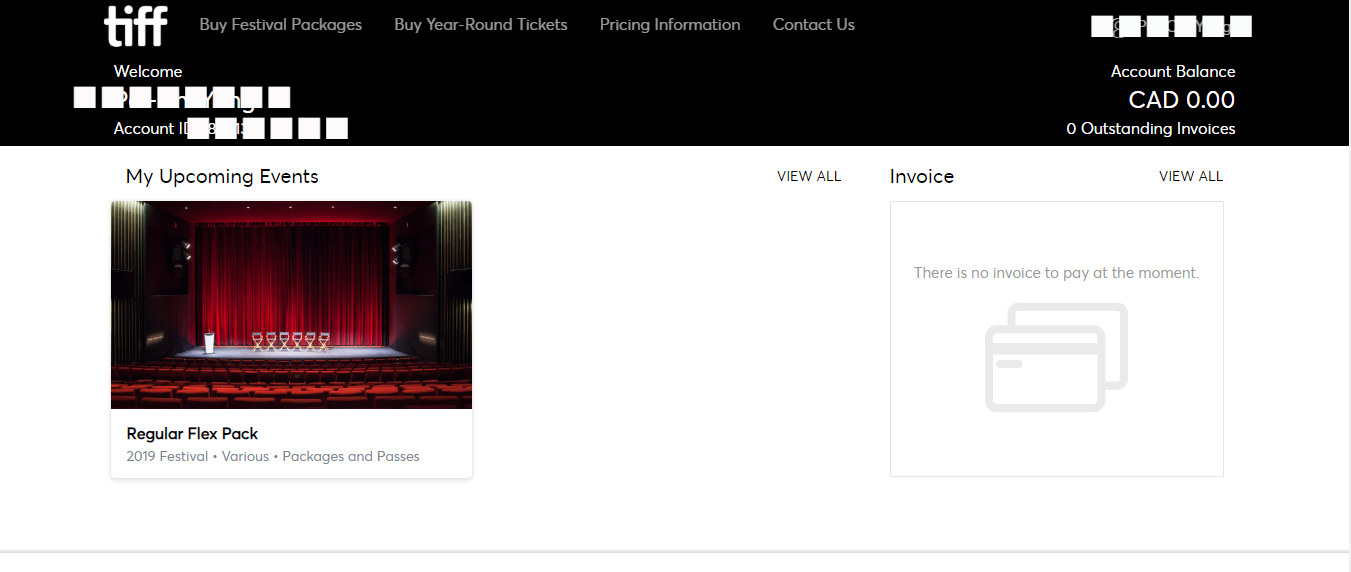

我自己買的是一般票6張,算下來一部大概要25 CAD(臺幣600多元),即使是這個最普通的組合,噴小朋友(或噴加拿大總理們&英國女王)的速度依然是臺灣影展的3-4倍,不禁要感嘆一下在臺灣看電影真的好便宜。(揉臉) TIFF這次在七月底八月初就陸續公布片單,不知道到底該不該買也可以等初步情報出來再做打算,但影展放映時程表會在預購票組關閉後才公布,如果有非常想看的片無論如何還是都要賭一把。XD 順帶一提一般票組只能看非首映(沒有Premium標示)的電影場次。我所認知的兩者差別是首映場近100%有映後QA(導演和演員通常會一起上台讓大家問問題),其他一般的場次就要碰運氣,如果對此沒有執著就不用特別花錢啦(事前真的會有點糾結就是XD),但也觀察到Premium Flex和Buzz List Pack是最早完售的……雖說應該就是位子比較少但還是好驚人。 購買Package的流程很簡單(選好刷下去就對惹),要注意的大概是系統會計時30分鐘內要走完整個流程,中間會需要填一些地址之類的東東但不是很重要。最後有關票券形式的兩個選項也都是電子票券,如果想拿紙本的話記得還需要再加價。 另外TIFF的票售出後基本上都是不能退的,只能透過官方跟人交換場次,不能任意轉售,也記得後來劃位時有限定同場電影的購買張數。 購票完成後畫面會長這樣: [有關排片單] 待完整片單出爐後(大概8月下旬)就可以來煩惱自己的選片。TIFF的片量超級大,選擇也非常多元,選片時整個就是眼花撩亂。XDD 也會有很多電影的北美首映選在這時,而覺得TIFF讚讚的地方也在於只要有心是可以追得到星的!這點也之後再詳述。XD TIFF大致的影片類別:

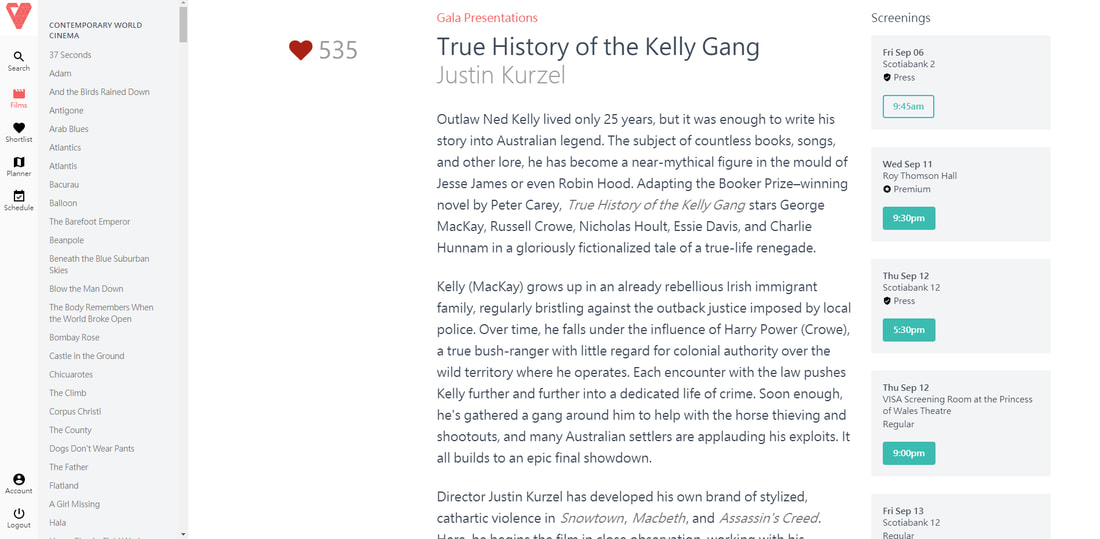

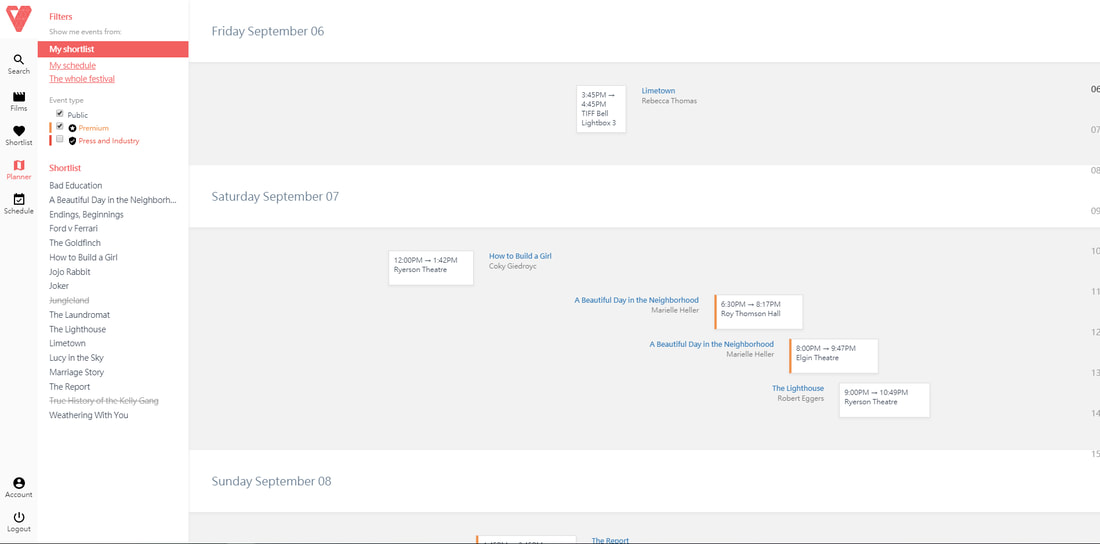

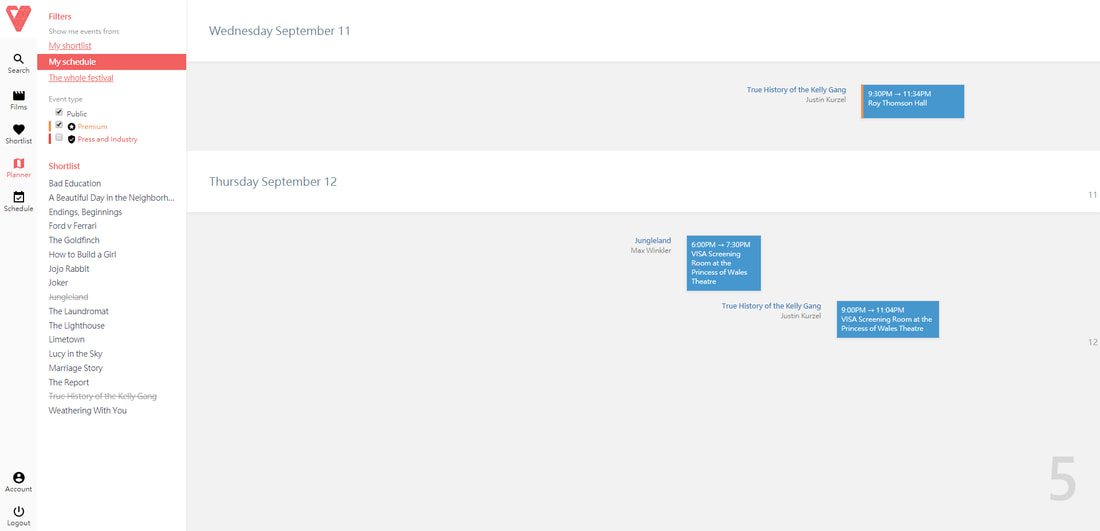

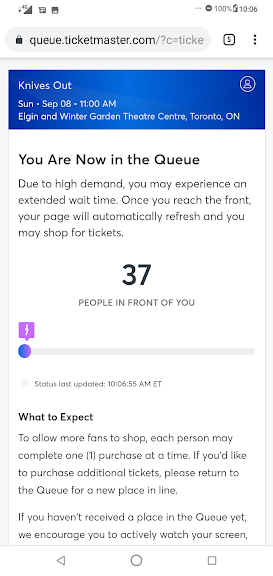

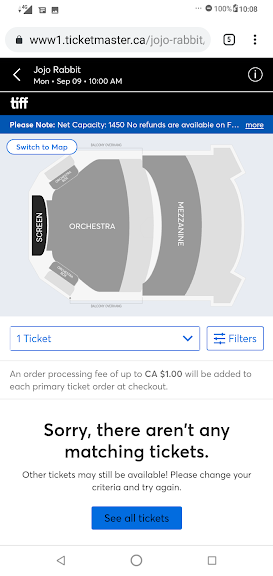

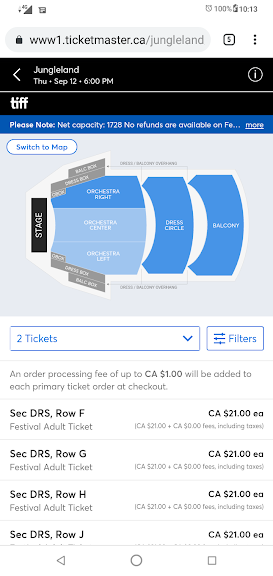

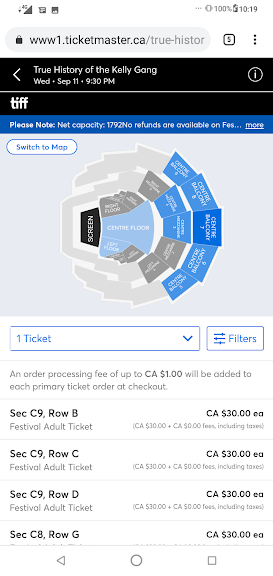

TIFF官網提供了一些好用的功能方便大家排片單和時程,很可愛的是在片單正式出來前TIFF會建立一個叫TIFFR的專區,用TIFF的帳號登進去後就可以靠點擊電影頁面的愛心把想看的片註記起來。 頁面右邊的Screenings是這部電影放映的場次時間,點擊後就能在Planner中看到自己想排的時段。 要特別注意的是有標註Press的場次是媒體限定,一般人是不能參加的。 之後在Planner裡去選My Shorlist會列出片單的所有場次。 直接在這裡點擊也可以把想要的時段丟去My Schedule。 選My Schedule則會列出剛剛有點擊的時段,再去取消旁邊Premium和Press & Industry的勾勾,就會得到一個真正能看的場次時程表了。 Shortlist和Schedule也有分享功能可以拿來跟人討論片單,整體來說很直觀很美賣,電影片單還沒完全出來前他們還有放meme動圖來擋一下,我覺得很幽默XDDDD唯一想碎念的大概是搜尋不怎麼好用有點雞肋,但好像也很難再要求更多就是了。XD [有關劃位] TIFF會員可以得到先搶先贏的機會,非會員則要等會員搶完後才能搶。加入一年會員需要99 CAD,又是個噴錢換機會命運的選擇,但因為自己預算不夠也用不到選位之外的會員權益就不考慮了。 劃位最刺激的地方在於時間點是隨機挑的且無法更改,TIFF會在前兩周寄信通知你可以進入系統的時間和一些注意事項,時間一到登入後會開始倒數一小時,無論如何都要在一小時內完成劃位程序,不然所有的票都會被換成空券(Vouchers),期限到了沒劃亦如是。 我的劃位時間是臺灣時區半夜12點,搶的時候超緊張到爆還耍笨進不去(詳情參見這噗)結果就與兩部想看的片失之交臂……。(還好金馬的JoJo Rabbit很好買,欣慰)現在依然覺得位子的默認選項要加錢很陰險XDDDD但不知道加錢是否意味可以自行選位就是(不用加錢的選項應該都是系統選),也忍不住想當初若多收5 CAD能坐在查理夯旁邊豈不超划算。(事到如今的有夢最美) 另外根據放映戲院的不同,有的戲院能預先讓系統選好固定位子,有的即使劃到位也只是確保能入場,坐在哪也是先搶先贏。 [有關單票] 單票預售(Single tickets Pre-Sale)這個機制本來是會員限定,非會員一樣只能坐等會員買完後才能跟一般大眾一起加入這個最後搶位劃票的戰役。巴特TIFF在8/30左右寄了封信表示訂閱The Weekly(一個TIFF電子報那樣的東西)的人可以持神秘優惠碼(?)在會員買完與開放給所有人買的空檔前進去搶,於是我也有試著進去看看能不能再買一波。 試著進去混戰一番後我只能說,買得到的就買得到,買不到的這次也別想搶到。(爆) 但這邊比之前package搶位有趣的是,可以看到有幾個人排在你前面XDDDD一個在線也要拉列購票的概念。不過有虛擬隊伍也意味著這場大概要GG了。 上面的JoJo Rabbit和Knives Out都是刷不出任何位子的案例。 然而與此同時Jungleland和True History of Kelly Gang都還能選位且都還有不錯的位置可以慢慢挑……瞬間感受到熱門片與冷門片的差距。(噴淚) 不過這兩部一開始我都有買到所以也真的只是進來看看XDD後來單票再開放給大眾時我也差不多要去搭機啟程,就沒再進去看了。 單票的價位會因為時段、位置、票種(一般或首映)、影廳(有的可以劃位有的不行)而有不同,一般大概會落在19-26 CAD;首映則會落在25-78 CAD。 [影展開跑後的購票]

影展開始後如果該場電影沒售罄,可以在現場購票入場;如果已售罄但還是想看得不得了,就要靠排Rush line隊伍來做最後掙扎用,TIFF會在開場十五分鐘前用現場價放人進來填補尚未入座的空位。 我覺得Rush line難度超高,尤其搶手的熱門片大概就是最前面的幾個人才有辦法進去,曾經看到工作人員說這場賣完了一大群人哀嘆後繼續等下一場的畫面,明明沒有我的事都還是替大家感到有點杯桑。(人家吃麵我在喊燒)但每天都還是會看到大家大排長龍到盛況空前,也是影展的特色地景(?)之一呢。XD

0 Comments

Leave a Reply. |

Someone, Somehow, Somewhere

CategoriesArchives

January 2024

|